쿠팡·롯데마트·홈플러스보다 비싸면 차액 적립

"소비자들 편의 확대...업체 타격은 불가피"

[일요경제 김한나 기자] 이마트가 14년 만에 '최저가격 보상 적립제' 카드를 내놓았다. 경쟁사인 쿠팡, 롯데마트, 홈플러스에 비해 상품 가격이 더 비싸면 차액을 현금처럼 사용 가능한 'e머니'로 적립해 주겠다는 것이다. 이마트가 쿠팡, 위메프 등 e커머스 업체가 주도하던 최저가 경쟁에 나서면서 유통가의 출혈경쟁이 본격화되는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.

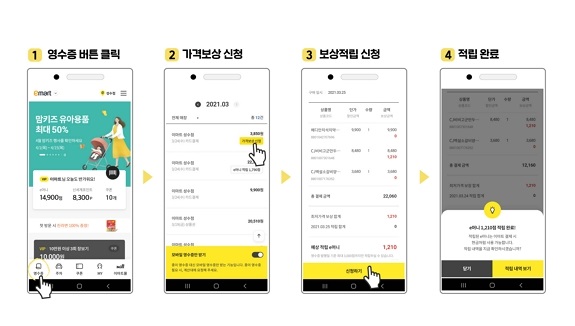

8일 이마트에 따르면 최저가 비교 대상은 쿠팡의 로켓배송, 롯데마트몰과 홈플러스몰의 점포배송 상품이다. 예컨대 이마트에서 1500원에 구매한 상품이 쿠팡에서 1000원, 롯데마트몰에서 1100원, 홈플러스몰에서 1200원인 경우 최저가격 1000원을 기준으로 차액인 500원을 e머니로 돌려주는 식이다. 차액 보상 신청가능 기간은 구매일 기준 다음날 오전 9시부터 7일 이내다. 포인트는 구매일 기준 1일 최대 3000점까지 적립할 수 있으며 사용 기한은 30일이다.

최저가격 보상 적립제 대상은 가공·생활용품 위주의 500여개 상품이다. 대표 품목으로는 신라면, 햇반, 서울우유, 코카콜라, 삼다수 등 카테고리별 1위 상품을 비롯해 빙그레 바나나맛 우유, 칠성사이다, 새우깡, 케라시스 샴푸, 리스테린, 크리넥스 두루마리 휴지 등이다.

이마트 측은 "최저가격 보상 적립제를 통해 고객에 대한 가격 혜택을 강화함으로써 생필품 판매처로서의 가격 신뢰도를 높이고, 고객이 일일히 가격을 비교하지 않더라도 합리적인 쇼핑에 대한 만족감을 얻을 수 있도록 하기 위해 이번 제도를 마련했다"고 설명했다.

이마트는 e머니 적립을 통해 오프라인 매장으로 고객들을 끌어모으고, 이마트앱의 온·오프라인 연계 실용성을 높이는 동시에 이로 인한 시너지 효과를 극대화하겠다는 전략이다.

이마트가 최저가 보상제를 시행하는 것은 이번이 처음은 아니다. 앞서 1997년부터 2007년까지 자사 상품이 동일 상권(반경 5㎞) 내 다른 대형마트보다 비싼 경우 이를 보상하는 제도를 실시한 바 있다. 이와 유사한 보상제가 다시 부활한 것인데, 롯데마트와 홈플러스가 가세할지 관심이 모아진다.

업계 내에서는 이번 마케팅 경쟁을 시작으로 유통가의 출혈 경쟁이 다시 본격화됐다는 평가다. 쿠팡은 지난 2일부터 익일 배송인 로켓배송 상품에 대해 주문 개수와 가격에 상관없이 무조건 무료로 배송하는 행사를 시작했다. 유료 멤버십인 '로켓와우' 회원이 아니더라도 누구나 로켓배송 상품을 별도 배송비 없이 주문할 수 있다.

네이버는 자체 장보기 서비스에 신세계·이마트 상품의 당일배송·익일배송을 도입하고, 멤버십을 활용한 무료배송 혜택을 주는 방안을 검토 중이다. 위메프는 지난해부터 마트 상품, 패션, 디지털, 가전 등 배송이 가능한 전 상품에 최저가 보상제도를 적용하고 있다.

향후 판도를 예측하기 어려울 정도로 급변하는 유통 업계의 상황이 최저가 경쟁을 더 부추기는 모양새다. 쿠팡은 전북과 경남에 물류센터를 세우며 전국 로켓배송 생활권 정착에 나섰고, 미국 아마존은 11번가를 통한 한국 진출을 계획하고 있다. 신세계그룹은 네이버와 2500억원 규모의 지분을 맞교환하면서 동맹 관계를 맺었다. 롯데쇼핑도 중고나라를 인수하며 이커머스 진출의 포문을 열었다.

이처럼 온·오프라인을 막론한 유통업계의 생존 경쟁은 결국 시장 지배력을 확대해 살아남으려는 몸부림으로 해석된다.

유통업계 관계자는 "유통업계에서 한동안 사라졌던 최저가 보상제 등이 다시 등장한 것은 서로 차별화할 요소가 거의 없어질 정도로 경쟁이 치열해졌기 때문"이라며 "최저가, 무료배송 등의 공격적인 마케팅으로 소비자들의 편의는 늘어나겠지만 업체들의 타격은 불가피하다"고 지적했다.

이성훈 세종대 경영전문대학원 교수는 "결국 유통업계들의 최저가 경쟁은 제품차별화로 인한 원가우위 전략이라고 볼 수 있는데, 끊임없는 가격 경쟁으로 시장점유율을 높이기 위한 것"이라며 "많은 고객들을 안고 가려면 시장점유율을 확대할 수 밖에 없는데 무조건적인 가격 경쟁을 하다보면 수익성이 떨어지게 되고 기업 입장에서는 경영 악화로 이어질 수 밖에 없다"고 우려했다.